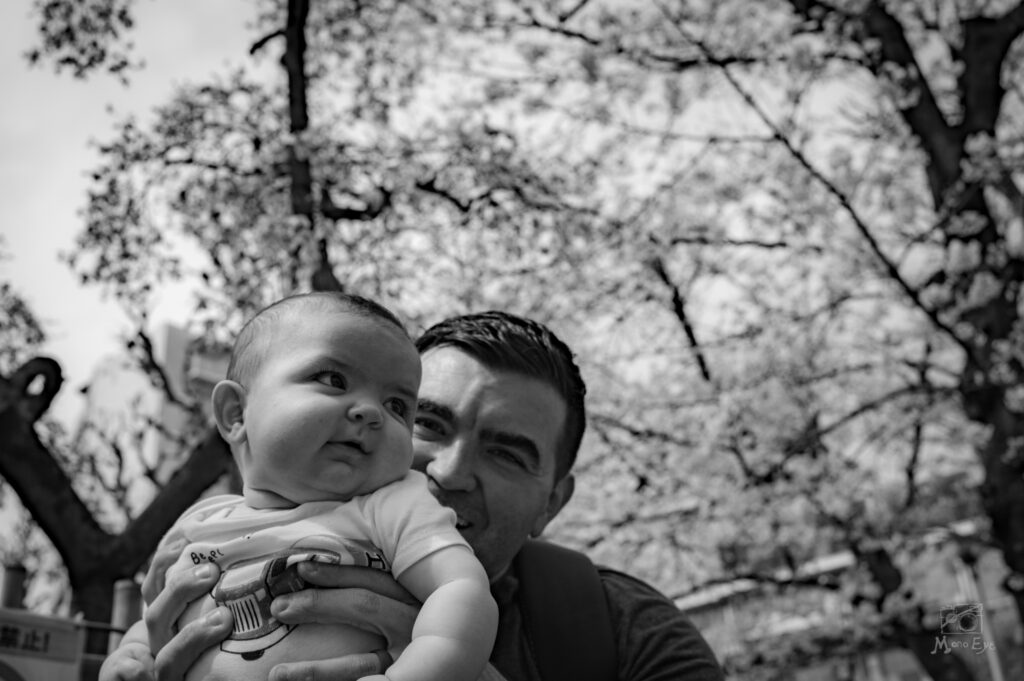

桜の花びらが舞う中、赤ちゃんを高く掲げる父親の顔には、何とも言えない喜びが広がっている。そして赤ちゃんは——そう、赤ちゃんは何が起きているのかまったく理解していない。

「パパ、なんで僕を空中に投げ上げるの?これって安全なの?」

赤ちゃんの表情からは、そんな疑問が聞こえてきそうだ。

しかし、この一瞬を切り取った写真には、言葉では表現できない何かがある。

時を超える窓

写真というのは不思議なものだ。

「動画の方が情報量が多いでしょ?」

そう思われがちだけど、僕はそうは思わない。写真には、動画には決して捉えられない深さがある。

この子が大きくなって、偶然にこの写真を見つけたとしよう。スマホを指で左右にフリックしていたら、突然現れる「桜と笑顔」の一枚。何の前触れもなく、過去の一瞬が現在に飛び込んでくる。

「あれ?これ僕?」

そして映っているのは、自分を抱きかかえて微笑む若い父親の顔。母親も一緒に写っている。二人とも、まるで宝物を手にしたかのように輝いている。

音楽も、ナレーションも、テロップも、動きさえもない。

だからこそ、何ものにも邪魔されず、この一枚からあふれ出す物語に身を任せることができる。

「ああ、僕はこんなに愛されていたんだ」

そんな思いが、写真を見つめる人の心に静かに広がっていく。

モノクロの自由

僕がモノクロ写真にこだわるのには理由がある。

色というのは、見る人によって感じ方が異なる。同じ「赤」という言葉でも、人それぞれの脳内では微妙に違う色合いが浮かぶように。

モノクロは、そんな「色」という曖昧なものを取り払い、形と陰影だけの世界を作り出す。

そこに鑑賞者は自由に色を塗ることができる。想像の翼で羽ばたき、自分だけの物語を紡ぎ出すことができるのだ。

物語を生きる生き物

人間は物語に生きる生き物だと思う。

昔の人は夜空を見上げて星座物語を作った。古い写真を見て家族の歴史を語り継ぐ。SNSには毎日、数え切れないほどの「小さな物語」が投稿される。

写真という表現は、そんな人間の本質にシームレスにつながっている。

この桜の下で写真を撮る家族を見ていると、彼らが必死に「今この瞬間」を残そうとしている気持ちがひしひしと伝わってくる。

「この景色、この笑顔、この幸せ——全部覚えていたい」

でも、記憶は曖昧で、いつかは薄れていく。だからこそ、写真という「時間の切り取り方」が私たちには必要なのだ。

がんが教えてくれたこと

余命宣告を受けたとき、僕は「残された時間で何をすべきか」と考えた。

そして辿り着いたのが、写真だった。

がんという経験を通して気づいたのは、日常のなかにある小さな幸せの価値だ。手を広げて深呼吸する老夫婦の姿、市電で孫の写真を撮る老夫婦、桜の下で赤ちゃんを抱く若い父親——。

これらの何気ない瞬間こそが、かけがえのないものだったのだと。

写真を撮るという行為は、文章を書くことにとても似ている。視点を定め、切り取る範囲を決め、瞬間を永遠に変える魔法のようなものだ。

鑑賞者はどこまでも自由に読み取ることができる。フィクションとノンフィクションの境目さえも、曖昧になる。

最後に

写真という媒体に出会えて、本当に幸せだと感じている。

余命宣告を受けてから手にしたカメラが、今や僕の人生には欠かせないものになった。このレンズを通して世界を見ることで、日々の美しさを再発見している。

そして、その発見を誰かと共有できることに、深い喜びを感じている。

桜の下の親子の写真。この一枚には、彼らの過去も未来も詰まっている。

まるで、時間を超えた愛の証明のように。

「One day, this child may look back on this journey not through memory, but through photographs—tiny windows into a past held in the arms of love.」

そう、写真は時を越える窓なのだ。小さくて、でも無限に深い窓。